Kimi-K2 和 Kimi-K2-Thinking 深度解读:从预训练优化到 Agentic 能力训练的完整流程(含MuonClip优化、Agentic 数据合成等)

0. 背景

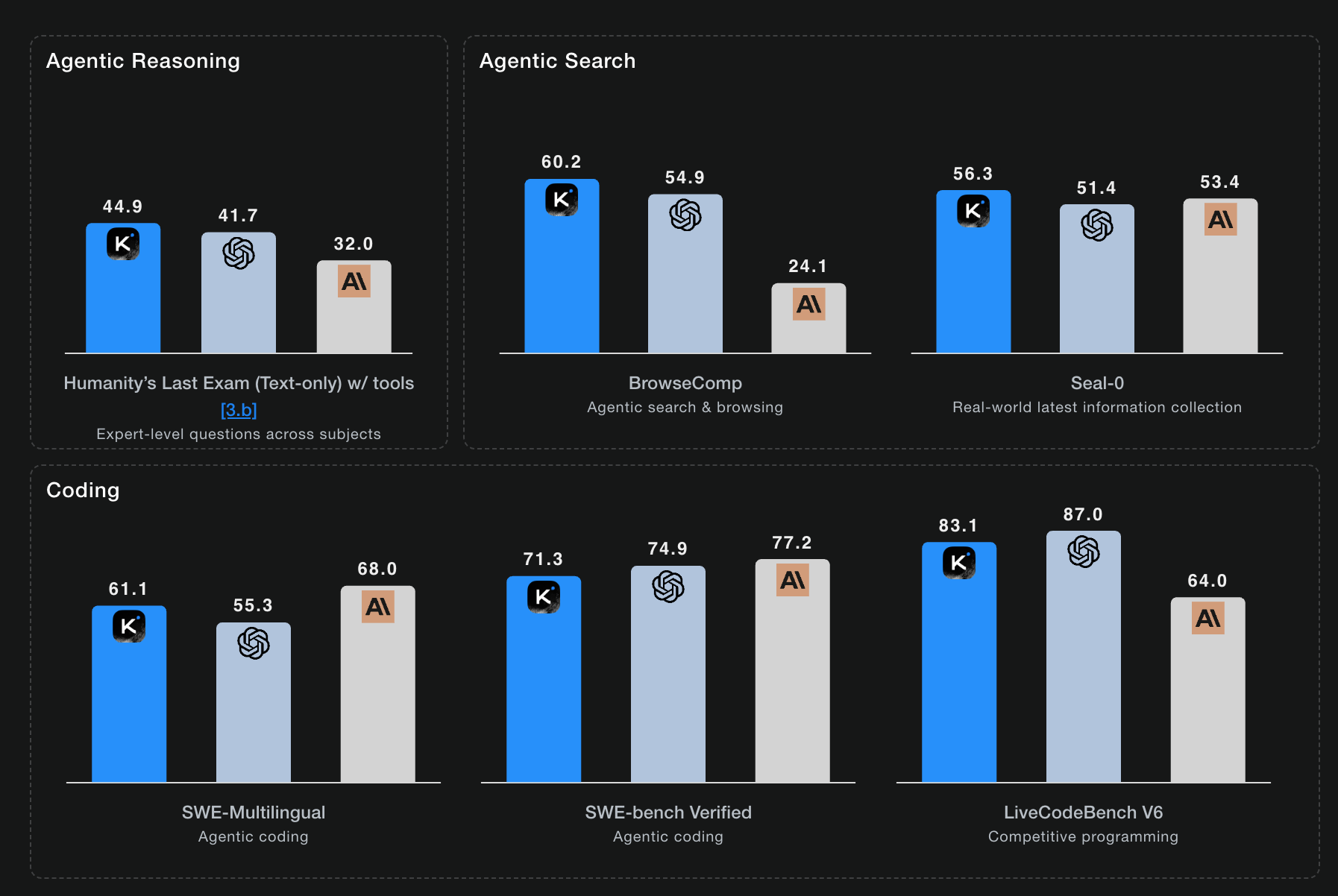

月之暗面发布的 Kimi K2 Thinking,在 Humanity's Last Exam (HLE) 上达到了 44.9% 的成绩,在多个基准测试中表现优异,不过榜单简单看一眼即可;让我比较惊喜的是,K2 Thinking 可以执行 200-300 步连续的工具调用,有类似于 claude 一样的长程规划和自适应推理能力。

但是,K2 Thinking 的官方 blog 只展示了 benchmark 数据和 demo,并没有透露具体的技术细节。作为一个大模型从业者,看到 Twitter/知乎大家都在聊这个模型,所以我就比较好奇「模型的训练方法」以及「给我们工作学习中的启发」。

好在今年早些时候发布了 Kimi K2 的完整技术报告和 技术 blog。而 K2 Thinking 和 K2 师出同源,只是在 K2 的基础上增加了 thinking 能力,更强的工具调用能力,通过 test-time scaling 实现一个更强的 Thinking Agent。因此,通过深入研究 K2 的技术细节,我们就能理解 K2 Thinking 是如何炼成的。

我是朝发(CHAOFA)这篇文章会从 K2 的技术报告出发,结合 K2 Thinking 的特点,了解这个 SOTA 开源 thinking 模型是怎么训出来的。核心关注三个问题:

- 预训练阶段:如何用 MuonClip 优化器实现更高的 token 效率?

- 后训练阶段:如何通过大规模 Agentic 数据合成和通用强化学习,让模型学会使用工具?

- Test-Time Scaling:如何让模型在推理时进行长程思考和工具调用?

历史上此比较相关文章:

如果不喜欢看文字可以看视频解读,B 站-chaofa用代码打点酱油和 YouTube

算法视角深度解读 Kimi K2 和 K2 Thinking,从预训练优化到 Agentic 能力训练的完整流程(含MuonClip优化、Agentic 数据 --bilibili

1. 整体架构:从 K2 到 K2 Thinking

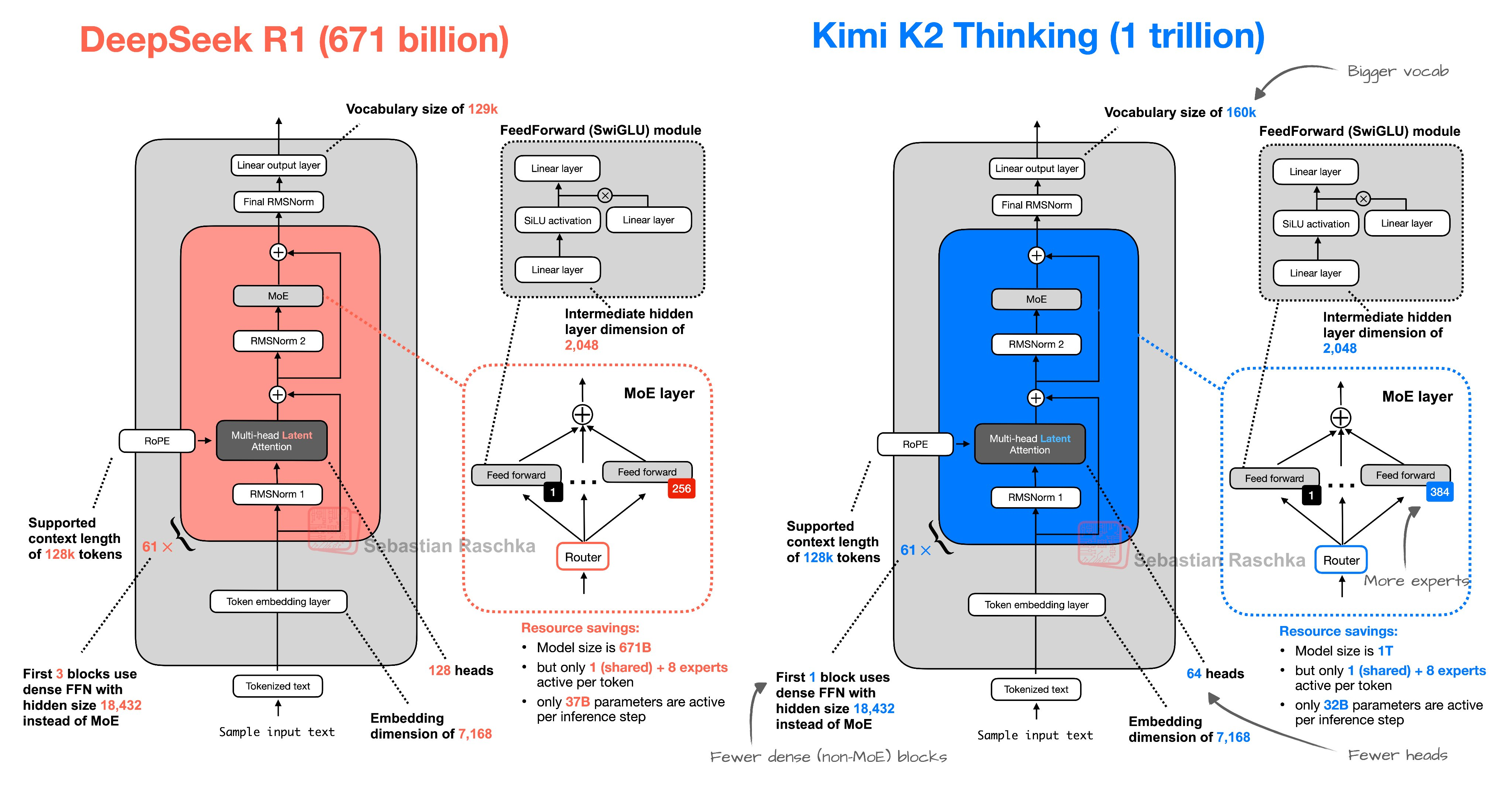

Archiecture from: Sebastian Raschka

先来看一下上面的整体结构图,然后在深入技术细节之前,我们有必要先理解 K2 和 K2 Thinking 的关系。

1.1 K2:Open Agentic Intelligence 的基座

Kimi K2 是一个 MoE (Mixture-of-Experts) 模型,拥有 32B 激活参数和 1T 总参数。它在非 thinking 模型中,在前沿知识、数学和编码任务上达到了 SOTA 性能。

K2 的核心特点是有比较强的 Agentic 能力。什么是 Agentic 任务?就是模型不仅要回答问题,还要主动使用工具、执行操作、完成复杂的多步骤任务。比如:

- 用 Python 分析数据、生成可视化网页

- 在命令行中编辑文件、运行命令

- 通过搜索和浏览器收集信息、验证假设、构建答案

K2 发布了两个版本:

- Kimi-K2-Base:基础模型,适合研究者/开发者/企业用户进行微调

- Kimi-K2-Instruct:后训练模型,适合直接使用,是一个非推理模式(Non-Reasoning Model)

1.2 K2 Thinking:加入 Test-Time Scaling

Kimi K2 Thinking 是在 K2 的基础上,通过额外的训练,让模型具备了 thinking 能力。它的核心特点是:

- 边思考边使用工具:模型在推理过程中,会进行

think → search → browse → think → code的循环,动态生成和验证假设 - 长程推理:可以执行 200-300 步连续的工具调用,保持推理的连贯性。(这点是让人比较惊喜的)

- Test-Time Scaling:通过增加推理时的 thinking tokens 和工具调用步数,提升模型性能

从架构上看,K2 Thinking = K2 + Thinking Ability + Test-Time Scaling。因此,理解 K2 的训练方法,就能理解 K2 Thinking 的 80%。

下面我们按照训练流程,依次讲解预训练、后训练和 test-time scaling 的关键技术。

2. 预训练

2.1 基于 MuonClip 优化器的 Token 效率优化

预训练是 Agentic Intelligence 的关键基础,它建立了让强化学习探索变得可行、高效和可泛化的先验知识。但是,正如 Ilya Sutskever 所说,数据是有限的"化石燃料",其增长速度远远落后于算力的增长。这使得预训练阶段的 token 利用效率成为 AI scaling laws 中的新关键系数。

2.1.1 为什么需要更好的优化器?

给定一个大致有限的预训练数据集和固定的模型配置,更 token 高效的优化器能产生更多的智能。Moonshot 之前的工作 Moonlight 已经证明,Muon 优化器在 LLM 训练中显著优于广泛使用的 AdamW 优化器,即“相同配置训练下有更低的 loss”。

K2 的设计目标是进一步扩展 Moonlight,它采用了类似 DeepSeek-V3 的架构。基于 scaling-law 分析,他们做了两点改进(看图更清晰):

- 减少了 attention heads 的数量,以提高长上下文效率。

- 增加了 MoE 的稀疏性,以获得更高的 token 效率

原文这么写的:Based on scaling-law analysis, we reduce the number of heads for long-context efficiency, and increase MoE sparsity for greater token efficiency。

但在扩展过程中,他们遇到了一个持续的挑战:由 attention logits 爆炸引起的训练不稳定。这个问题在使用 Muon 时更频繁,而在 AdamW 中较少。现有的解决方案(如 Qwen3 用的 query-key normalization)都不够充分(防止数值溢出)。

2.1.2 MuonClip:直接控制 Attention Logits

为了解决这个问题,kimi 提出了 MuonClip 优化器,它通过 qk-clip 技术改进了 Muon。

核心思想:qk-clip 通过在 Muon 更新后直接重新缩放 query 和 key 投影的权重矩阵,从源头控制 attention logits 的规模,从而稳定训练。(注意:这里是更新完之后,所以不会改变这一次更新的 forward/backward 操作,影响的是下一步)。

具体来说,query 和 key 投影按如下方式缩放:

其中 是一个平衡超参数,因此 attention logit 变为:

自适应因子 (阈值为 )在每一步之后根据该步的最大 attention logit 设置:

其中 是预设的阈值。这是一个通用技术,可能适用于其他稳定化场景。这里其实还有一些其他的细节,比如 每个 head 有不同的 。

2.1.3 实验结果:零训练尖峰

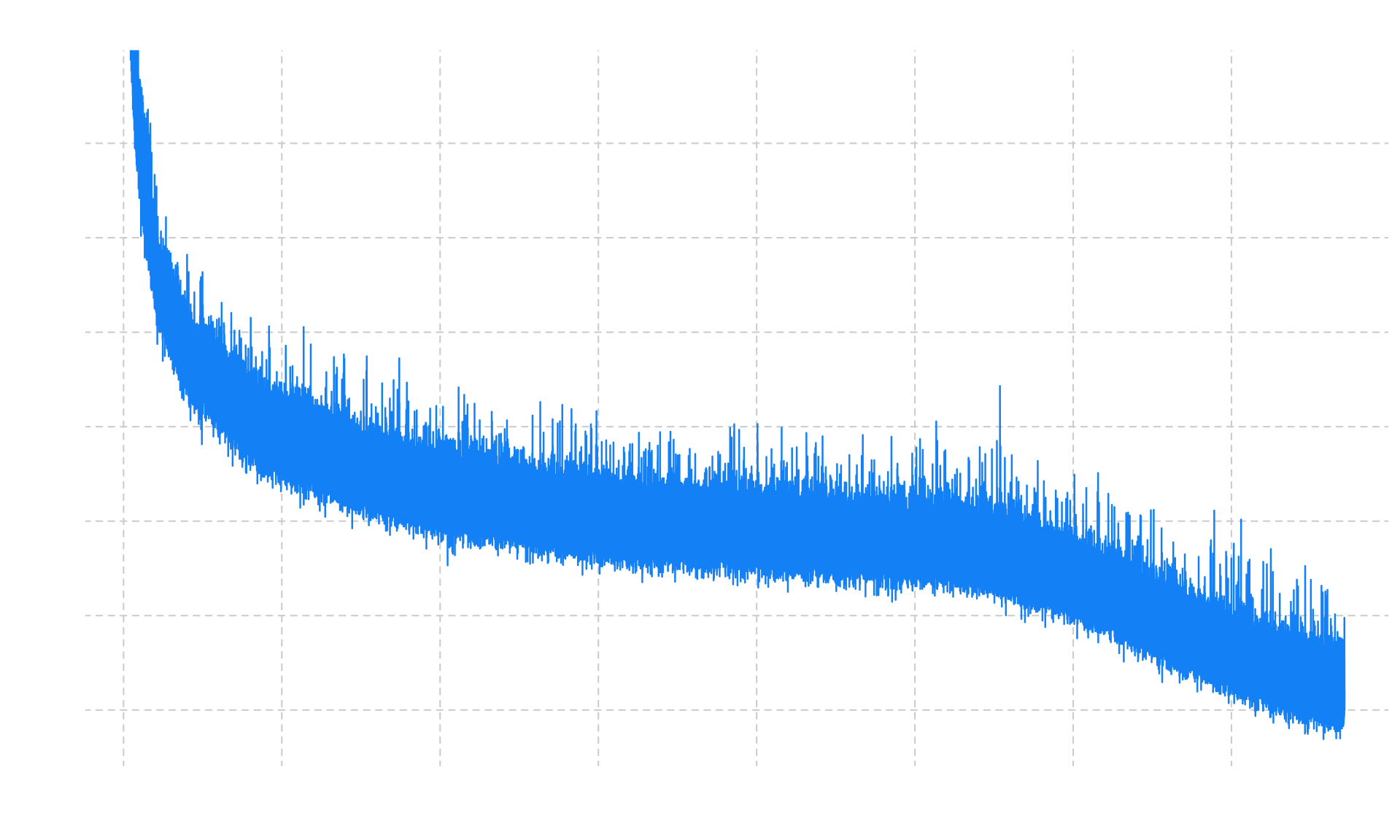

实验表明,MuonClip 有效地防止了 logit 爆炸,同时保持了下游任务性能。在实践中,K2 使用 MuonClip 在 15.5T tokens 上进行预训练,实现了零训练尖峰(zero loss spike),证明了 MuonClip 是大规模 LLM 训练的稳健解决方案。

从 loss 曲线可以看出,MuonClip 的训练过程非常平滑,没有出现任何不稳定的情况。这为后续的 Agentic 能力训练打下了坚实的基础。

小结:MuonClip 优化器通过 qk-clip 技术,在保持 Muon 高 token 效率的同时,解决了训练不稳定问题,使得在同等条件下获得比 AdamW 更低的 loss,使得 K2 能够在有限的数据上训练出更强的基础模型。

2.2 文本的改写优化

K2 相比 K1.5 的一个关键进步是引入了合成数据生成策略来提高 token 利用率。核心思想是:通过精心设计的改写 pipeline,在不引入显著过拟合的情况下,扩大高质量 tokens 的数量。改写(Rephrasing) 就是数据合成的一种方式,主要是为了提高「高质量数据的占比」,尤其是「知识领域」和「数学领域」。:

2.2.1 知识领域数据改写

在知识密集型文本上进行预训练面临一个权衡:单次 epoch 不足以全面吸收知识,而多次 epoch 重复会导致收益递减并增加过拟合风险。为了提高高质量知识 tokens 的利用率,K2 提出了一个合成改写框架,每个语料库最多改写两次,包含三个关键组件:

A. 风格和视角多样化的提示(Style- and perspective-diverse prompting)

通过精心设计的 prompts,引导大语言模型以不同的风格和视角生成原文的忠实改写。这样做的好处是:

- 增强语言多样性

- 保持事实完整性

- 避免简单的同义词替换

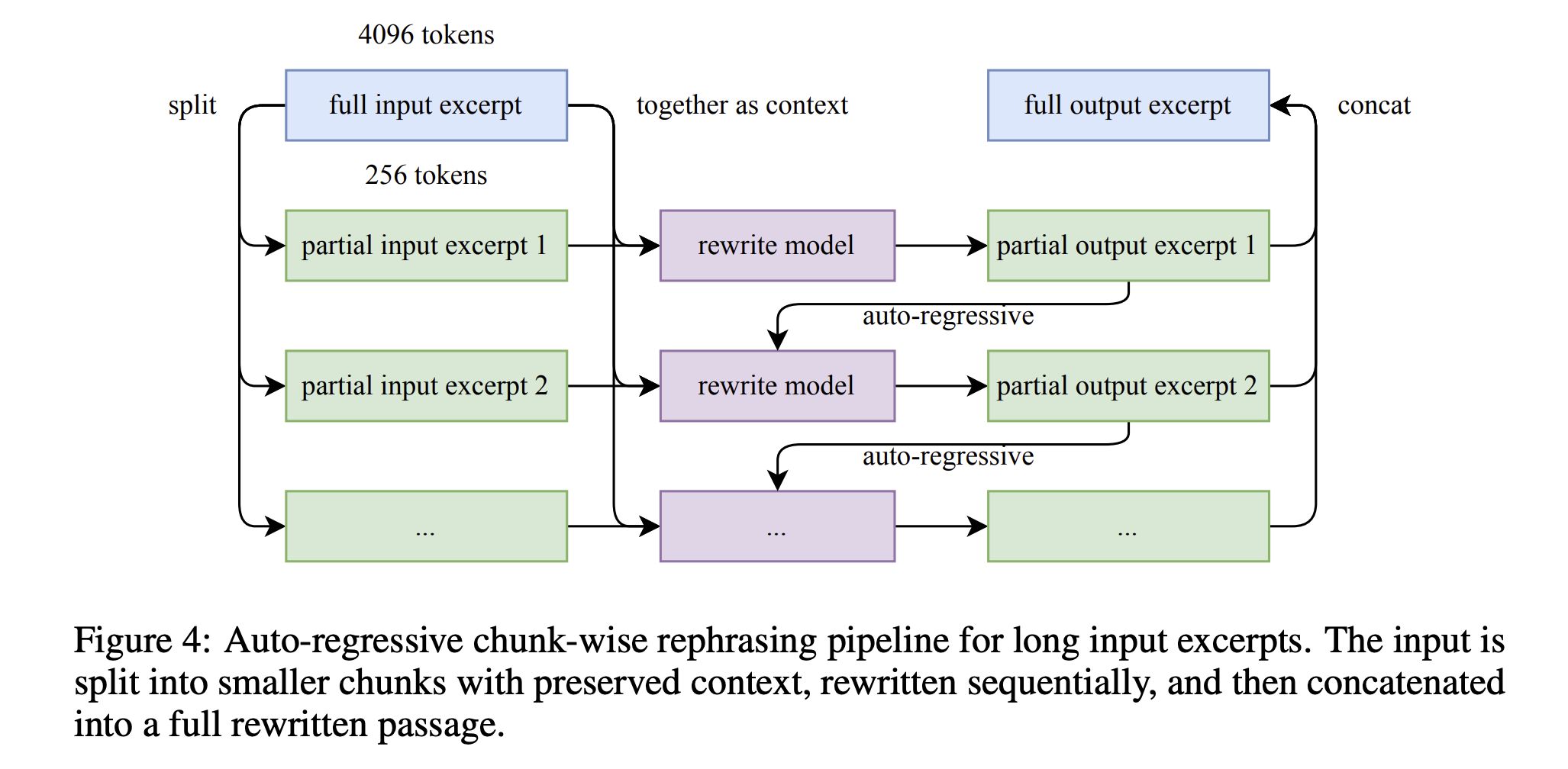

B. 分块自回归生成(Chunk-wise autoregressive generation)

为了在长文档中保持全局连贯性并避免信息丢失,采用基于分块的自回归改写策略,一图胜千言:

C. 保真度验证(Fidelity verification)

为了确保原文和改写内容之间的一致性,进行保真度检查,比较每个改写段落与其源文本的语义对齐。这是训练前的初步质量控制步骤。

2.2.2 数学领域数据改写

为了增强数学推理能力,K2 采用了两种策略:

A. "学习笔记"风格改写

将高质量的数学文档改写成"学习笔记"风格,遵循 SwallowMath 中引入的方法。这种风格更接近人类学习数学的方式,包含:

- 逐步推导过程

- 关键概念解释

- 示例和练习

B. 多语言翻译

将其他语言的高质量数学材料翻译成英语,以增加数据多样性。这样可以:

- 利用非英语世界的优质数学资源

- 增加数学表达的多样性

- 扩大训练数据规模

小结:通过针对知识和数学领域的专门改写技术,K2 在不显著增加过拟合风险的情况下,大幅提高了高质量 tokens 的利用率。这种受控的数据增强策略是 K2 预训练成功的关键因素之一。

3. 后训练(重点)

K2 的增强 Agentic 能力源于两个重要方面:

- 大规模 Agentic 数据合成

- 通用强化学习

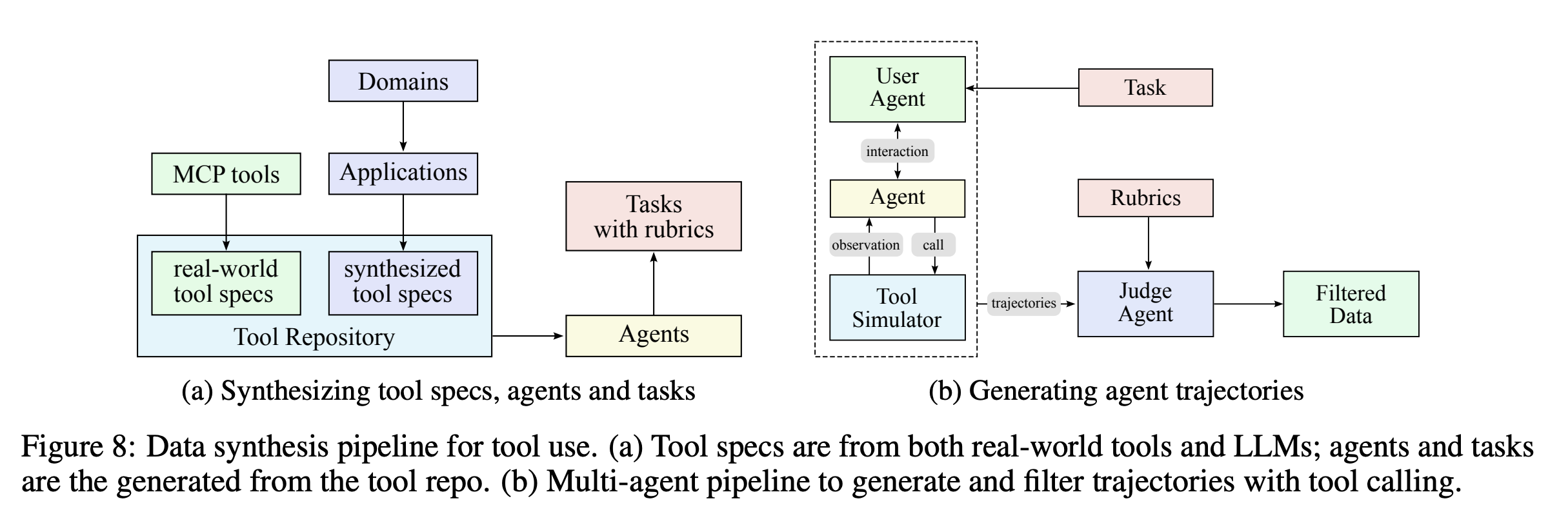

3.1 大规模 Agentic 数据合成:教会模型使用工具

为了教会模型复杂的工具使用能力,kimi 是基于大规模模拟真实世界的工具使用场景,构建了数据 pipeline。

3.1.1 数据合成流程

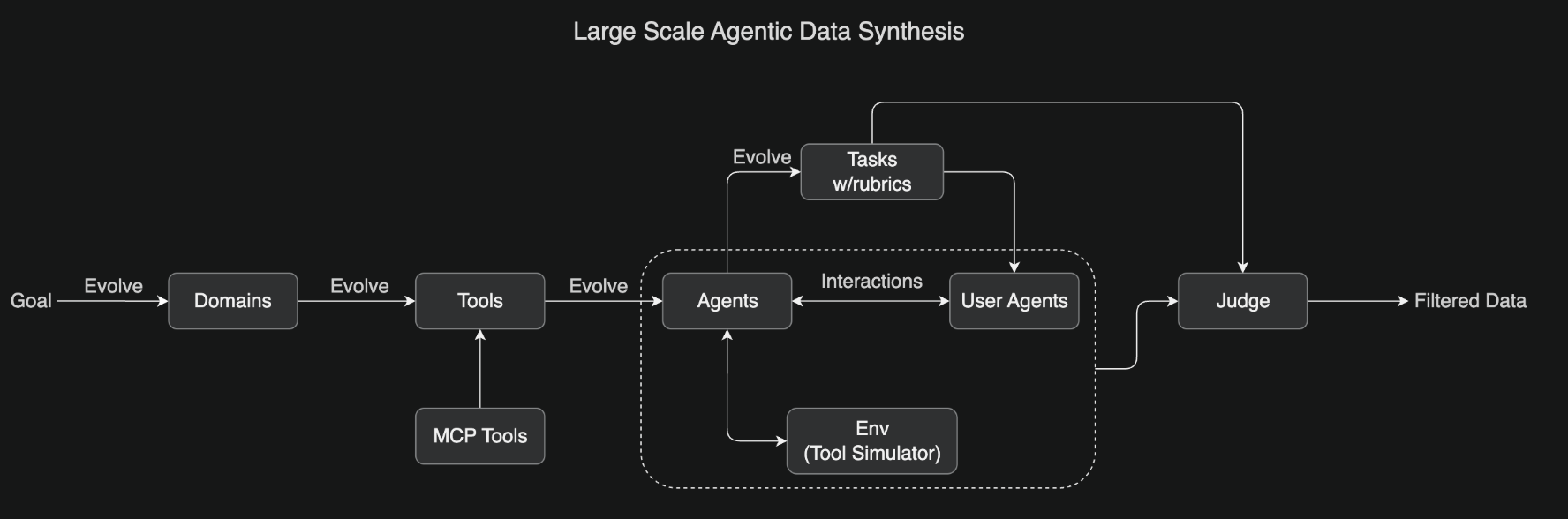

这个管道的核心思想是:系统地演化数百个领域,包含数千个工具(包括真实的 MCP 工具和合成工具),然后生成数百个具有不同工具集的 agents。

辅助看这个图:

具体流程如下:

- 定义领域和工具:涵盖各种真实场景,如数据分析、网页开发、系统管理等

- 生成任务:所有任务都是基于 rubric 的(有明确的评分标准),确保一致的评估

- 模拟交互:Agents 与模拟环境和用户 agents 交互,创建真实的多轮工具使用场景

- LLM 评判(LLM as judge):根据任务 rubrics 评估模拟结果,过滤出高质量的训练数据

这个可扩展的 pipeline 生成了多样化、高质量的数据,为大规模拒绝采样和强化学习铺平了道路。

3.1.2 为什么这个方法有效?

传统的工具使用训练依赖于人工标注的数据,成本高、规模小、多样性有限。而 k2 的方法通过自动化合成,可以:

- 无限扩展:只要定义新的领域和工具,就能生成新的训练数据

- 保证质量:通过 rubric-based 评估和 LLM judge,确保数据质量

- 覆盖长尾场景:可以模拟各种罕见但重要的工具使用场景

3.2 通用强化学习:不可验证奖励

传统的强化学习主要应用于可验证奖励的任务,比如数学题(答案对错明确)和竞赛编程(能否通过测试用例)。但对于不可验证奖励的任务(如写研究报告、创意写作),传统 RL 就无能为力了。

是不是突然想起了 DeepSeek-GRM(通用奖励模型)。

3.2.1 Self-Judging 机制

核心思想是:模型作为自己的评判者,为不可验证的任务提供可扩展的、基于 rubric 的反馈。

具体做法:

- 对于不可验证的任务,模型生成多个候选答案

- 模型自己根据 rubric 评估这些答案,给出分数

- 使用这些分数作为奖励信号,进行强化学习

但这里有个问题:模型的自我评估准确吗?这不还是 LLM as Judge 那一套吗?

3.2.2 用可验证奖励改进 Critic

kimi 的解决方案是:在可验证奖励的 on-policy rollouts 中,持续更新 critic,使 critic 在最新策略上不断提高评估准确性。

这可以看作是用可验证奖励来改进不可验证奖励的估计。通过这种方式,模型的自我评估能力会随着训练不断提升,从而支持更广泛的任务。

小结:通过大规模 Agentic 数据合成和通用强化学习,K2 学会了在各种场景下使用工具,并且能够处理可验证和不可验证的任务。这为 K2 Thinking 的长程推理能力打下了基础。

4. K2 Thinking

K2 Thinking 在 K2 的基础上,增加了 thinking 能力、更强的工具调用能力和 test-time scaling。这使得模型能够在推理时进行长程思考和工具调用,从而解决更复杂的问题。

4.1 什么是 Test-Time Scaling?

Test-Time Scaling 是指在推理时增加计算量,以提升模型性能。对于 K2 Thinking,这体现在两个方面:

- 增加 thinking tokens:模型在生成答案前,会先生成大量的思考过程(类似 OpenAI o1,这其实就是 Long-CoT,这种技术在 Kimi-k1.5 就已经开始做了)

- 增加工具调用步数:模型可以执行 200-300 步连续的工具调用,进行长程规划(这是新增的,为了 Agentic 能力的提升)

这两者结合,使得 K2 Thinking 能够解决需要深度推理和多步操作的复杂问题。

4.2 边思考边使用工具:Interleaved Reasoning

K2 Thinking 的核心能力是边思考边使用工具。它会进行动态的 think → search → browse → think → code 循环,这个循环可以重复数百次,直到找到答案:

- Think:分析问题,生成假设

- Search:搜索相关信息

- Browse:浏览网页,提取关键信息

- Think:验证假设,调整策略

- Code:编写代码,执行计算

4.3 简要看看 benchmark

4.3.1 Agentic Search:超越人类基线

在 BrowseComp benchmark 上,K2 Thinking 达到了 60.2% 的成绩,显著超越了 29.2% 的人类基线。

BrowseComp 是一个挺具有挑战性的 benchmark,旨在评估模型持续浏览、搜索和推理难以找到的真实世界网络信息的能力。

4.3.2 Agentic Coding:构建完整的应用

K2 Thinking 在编码任务上也表现出色:

从官网看,K2 Thinking 可以从单个 prompt 构建完整的应用,包括:

- 组件密集的网站

- Word 克隆应用

- 交互式数据分析工具

4.4 小结

通过 test-time scaling,K2 Thinking 能够在推理时进行长程思考和工具调用,从而解决需要深度推理和多步操作的复杂问题。这使得它在 Agentic Reasoning、Agentic Search 和 Agentic Coding 任务上都达到了 SOTA 性能。(有点 claude 那味道了)

5. 技术细节对比:K2 vs K2 Thinking

让我们总结一下 K2 和 K2 Thinking 的关键区别:

| 维度 | K2 (Instruct) | K2 Thinking |

|---|---|---|

| 模型类型 | Non-thinking(无长思考) | Thinking model(有长思考) |

| 推理方式 | 直接生成答案 | 边思考边使用工具 |

| 工具调用 | 支持,但步数有限(其实也挺好的) | 200-300 步连续调用 |

| Test-Time Scaling | 不支持 | 支持(thinking tokens + 工具调用) |

| 适用场景 | 通用对话、快速响应 | 复杂推理、长程规划 |

从技术角度看,K2 Thinking 是在 K2 的基础上:

- 增加了 thinking 能力:通过额外的训练,让模型学会生成长思考过程

- 优化了工具调用:支持更长的工具调用链,保持推理连贯性

- 引入了 test-time scaling:在推理时增加计算量,提升性能

6. 核心启发:我们能学到什么?

从 K2 和 K2 Thinking 的技术报告中,我觉得比较重要的,可能能在我们实际业务中用上的点有:

- 数据的改写策略,写的很详细,尤其是在做「创意写作」方面工作的同学。

- Agentic 训练数据构建的 pipeline。别扯没用的,就是要「真实环境模拟运行」获取大量的 trajectory 然后用 LLM 做筛选。(以前我只想着去构造,迭代去筛选更有效)

- rubric-based 评估(不过这个其实一两年前大家就在用了,为什么突然又改头换面火了一下,这个真的太考验业务敏感度和怎么使用了,能直接在 k2 这种级别的开源模型上搞出来,还是挺佩服的)

- test-time scaling 还是很有必要的,梦回年初 Long-CoT,想要效果好牺牲点时间绝对是值得的。(尽管可能会导致过度生成、倾向于用工具的问题)

个人碎碎念:

从 K1.5 发 paper 开始,就感觉 KIMI 突然开始醒悟做社区了,OpenSource 真的是比较博好感,现在中国的开源模型真的牛皮🐂🍺

好像

claude在 coding 上的爆火让大家都领悟到了agentic能力的重要性。希望把 Claude 价格打下来,加油~

7. 更多内容

欢迎关注我,我是朝发(chaofa),基本全网同名 chaofa用代码打点酱油